薛龙春,浙江大学艺术与考古学院教授、博士生导师,艺术史系主任,艺术史研究所所长。近十年内曾先后在波士顿大学艺术史系、台北故宫博物院、北京大学人文社科研究院等机构任访问学者。主要从事明清书法篆刻史、尺牍文献与金石文化的研究。论文发表于《台湾大学美术史研究集刊》《故宫学术季刊》《清华学报》《文艺研究》《文献》等杂志,主要著作有《雅宜山色:王宠的人生与书法》(上海书画出版社,2013)、《古欢:黄易与乾嘉金石时尚》(三联书店,2019)、《王铎年谱长编》(中华书局,2020)、《黄易友朋往来书札辑考》(三联书店,2021)等。曾为浙大艺术与考古博物馆策划“金石不朽:书写、复制与文化衍生”“三吴墨妙:近墨堂藏明代江南书法”等展览并主编同名图录。兼任中国书法家协会学术委员会委员、中国国家画院书法篆刻专业委员会委员。

2024年9月,薛龙春以《二王以外:清代碑学的历史思考》等获第八届中国书法兰亭奖理论研究方向金奖。

二王以外:

清代碑学的历史思考

薛龙春著

生活·读书·新知三联书店

2023年10月出版

问:从书中看,您认为,今天书法创作的很多问题,仍与碑学有关?

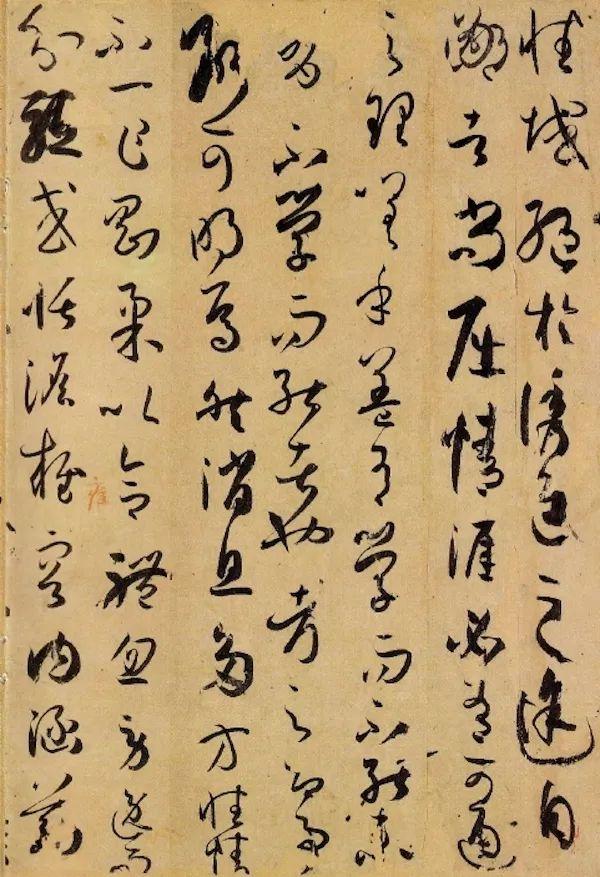

薛龙春:碑学的出现,极大丰富了清代三百年的书坛,这几百年,也出现了许多具有创造性的书家,像邓石如、伊秉绶、何绍基、赵之谦、康有为、于右任,皆戛戛独造。但碑学所总结的一套书写方法,如中锋(万毫齐力)、藏锋(逆入平出)、提按顿挫,与传统书学的一搨直下、八面出锋、钩锁连环格格不入。相对于帖学,碑学似乎是一个不同的游戏。碑学确实如康有为所说的,是形学,比如它讲究“计白当黑”,讲究“疏处可以走马,密处不可容针”,字形也好,篇章也好,空间是具有设计性的,比较依赖视觉。但帖学讲求的却是势与节奏,孙过庭说“一点成一字之规,一字乃终篇之准”,认为用笔与结构、篇章之间有内在的关联,结构与篇章的合理性完全取决于用笔是否高明(图十二);张怀瓘说“触遇生变”,更说明对结构不设成心。帖学强调“心手双畅”,而不强调视觉控制的作用,可见更依赖手感。

图十二 孙过庭《书谱》,台北故宫博物院藏

图十二 孙过庭《书谱》,台北故宫博物院藏不过,强调清代碑学巨大的变革作用,往往会忽视这也是一个消除书法基本规则的过程。碑学的大幕一旦拉开,二王名家体系便成为一个消极的参照。今天书法所遭遇的种种困境,无不与碑学的冲击息息相关。我们前面曾经谈到,“揣摩性临摹”既给碑学带来了创造的契机,也造成了人各有法的现状。如今,当我们评论一件作品时,它的作者可以说:“我只用我法。”于是评论者只得三缄其口。缺乏一个有效的评价框架,书法评论正变得越来越不可能,或者无效。

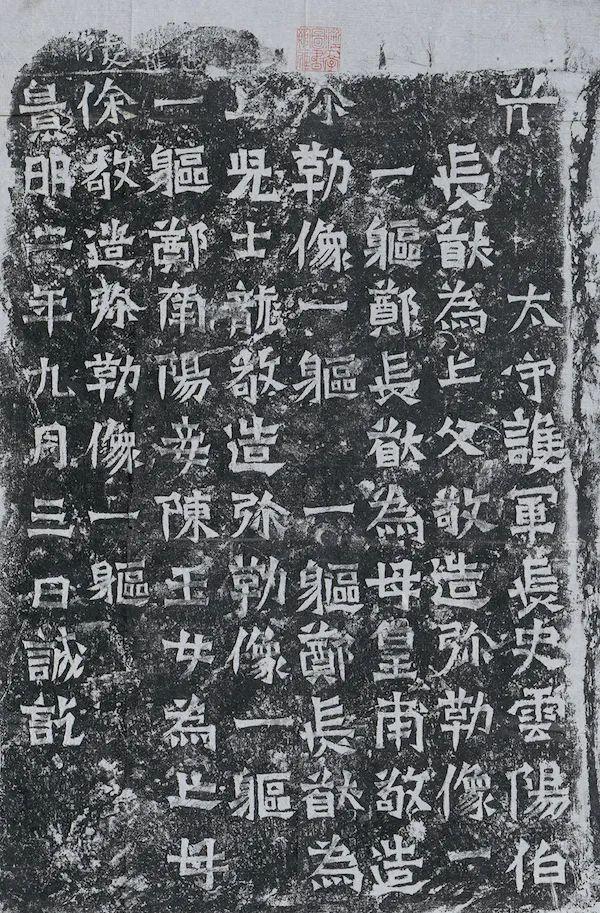

碑学的逻辑发展,从“二王之外有书”,进一步扩展到二王以外的古代书迹都是书法。它混淆了古代社会中好的书写、一般的书写与拙劣的书写之间的界限。在汉晋史书中,我们常常看到“能书”的记载,显然,它指向好的书写。古典的书法理论也是建立在对好的书写的分析、研究与总结的基础之上的。欲以之涵盖古代所有的文字书写根本不可能。因此当你读到“惊蛇入草”,读到“点画狼藉”,再来对应那些穷乡儿女造像(北魏《郑长猷造像》,图十三)、对应那些刑徒墓砖、对应那些骨签,就会感到无所适从。在书法史研究中,我们其实也遇到非常大的困难,我们如何叙述一部书法发展的历史?

图十三 北魏《郑长猷造像》,浙江大学图书馆藏

图十三 北魏《郑长猷造像》,浙江大学图书馆藏问:石守谦先生在推荐语中说您是“实践者的视角”,白谦慎先生则强调了您“赏鉴与品评的能力,并将这种能力纳入当下的艺术史叙事之中”,对此,您怎么看?

薛龙春:我想石老师的意思是说,从理论角度谈碑学的太多,而实践者或许能提出一些真问题。白老师则提醒我们,艺术史的叙事不能完全为理论所主导,需要强调这个学科的基本能力,也就是赏鉴与品评。两位老师之前在不同场合都主张艺术史学者要面对“作品”,要从作品中提出问题,而不是以理论来指点别人该怎么做艺术史。我认同他们的看法。

在艺术史研究中,对作品的感觉非常重要。如果你有临摹与创作的经验,有大量阅读真迹并真的读懂它们的经验,你的敏感与判断力就会大不一样。因此我常常说,艺术史学者必须成为艺术的内行,艺术史必须有自己的方法。很多人从社会理论出发,认为只有如此才能如何,我的看法正好相反,不熟悉创作,不熟悉作品的物质性,不熟悉某种视觉表达得以产生的历史文化,你不太可能提出真正有价值的问题。当然,我并非不重视理论的作用,只是觉得没有必要将之作为救命稻草。(访谈来源:上海书评)

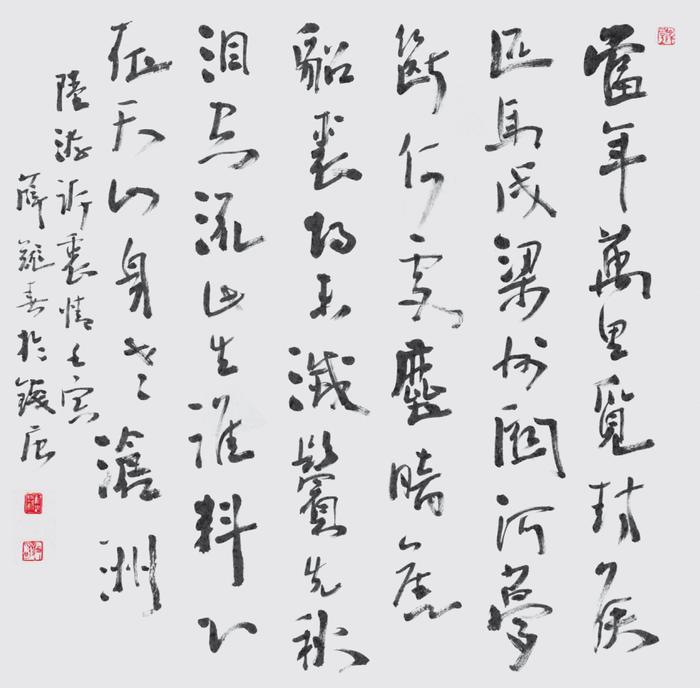

行书斗方 陆游《诉衷情》68cm×68cm

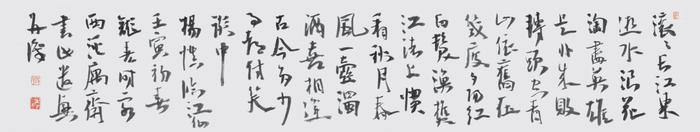

行书横幅 杨慎《临江仙·滚滚长江东逝水》21cm×122cm

有喜欢先生书画作品随喜结缘,可按需定制收藏和题字题匾。免费咨询参谋:18601038119(微信:tizi568)。

有喜欢先生书画作品随喜结缘,可按需定制收藏和题字题匾。免费咨询参谋:18601038119(微信:tizi568)。

【专业务本·诚信立道·品质唯尚】