(赵之谦画像)

我们继续读印,但我们换换方式,不再从技法角度出发去读,也就是说,我们不再去讨论一方印的刀法如何,字法、篆法如何选择,章法如何布排,而是从“创作”这个角度去读,即我们要渐渐弄清楚一个问题:我们为什么要创作一方印,难道就仅仅是为了刻几方名章?我们创作篆刻作品的最终目标又是什么呢?难道仅仅是为了刻几方具有实用价值的姓名章、字号章、斋号章、收藏章?

我们选择的方法,是沿着晚清篆刻大师赵之谦(晚清四家里,布丁偏爱赵之谦,而且,最近一段时期,浙江美术馆正有赵之谦的作品展览)的作品与人生轨迹来读。

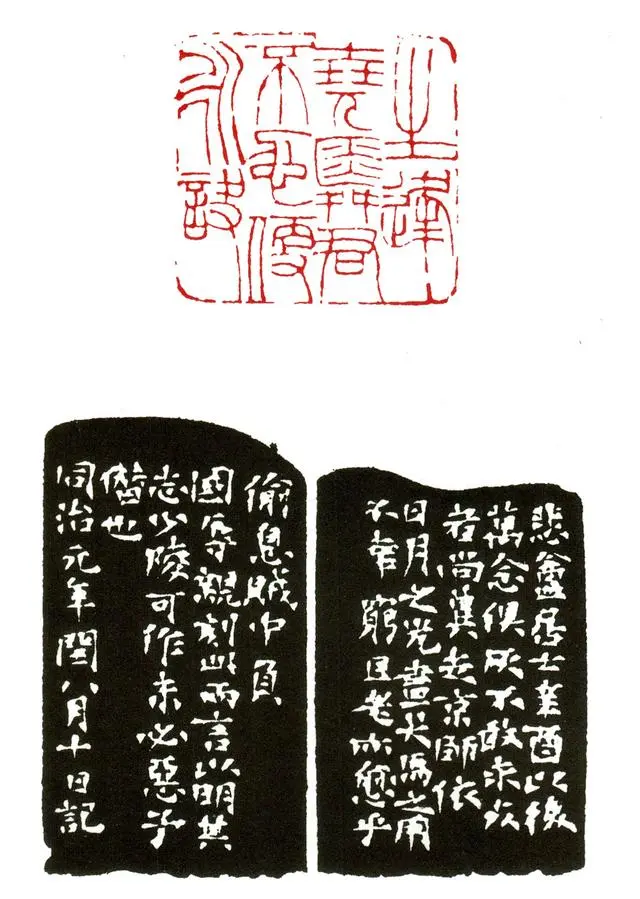

第一方,赵之谦“我欲不伤悲不得已”。

1862年旧历四月,避太平军之难躲在福建的赵之谦收到消息,他的妻子和女儿都死于战乱,34岁的他前半生的诗文、收藏,尽毁于兵燹,他再也难掩悲痛,借诸刀石,将自己的悲痛之情表达了出来,此时的赵之谦“想要忍住眼泪,却不能忍住悲伤”,他的印作,表达的,是真情实感,我们已经不需要去观察体会它的技法,技法在这里只是承载他感情的工具和手段罢了,而且,这些技法已圆熟于他的笔下、刀端……密集排叠的线条是他浓得化不开的悲伤,故意留出的红地(这是赵之谦典型的疏密对比的章法思想),是他对不公命运无声的抗争!无法掩住的悲伤,被他记录在方寸之内。

第二方,赵之谦“生逢尧舜君,不忍便永诀”。

还是1862年,到了八月,找不到人生出路又中年丧妻丧女的赵之谦,在收到陈宝善的长信邀请,奔赴战事紧急的温州入幕短暂效力之后,又避难来到福州。

此时的他有家不能回,有国不能报,志向不得绥,但他还是借诸老杜的诗句表达他的人生志趣:“生逢尧舜君,不忍便永诀”(出自杜甫《自京赴奉先县咏怀五百字》,这是老杜的名作,要找来读一读,就能理解赵之谦刻此印时的心情),遇到这样的清明时代,我还不能死,我还要“致君尧舜上”,(当然,那是同治元年,6岁的同治帝远比不了尧舜,但赵之谦能怎么说呢),他在边款里说,“不敢求死者,尚冀走京师,依日月之光,尽犬马之用。”这或许是他的生计所迫,但足以说明他“穷年忧黎元”的报国之心。

看这方印的基本技法,这是“印从书出”的佳作,赵之谦的篆书风格清晰明确地展示在这方印里,这是这方印,也是赵之谦再平常不过的技法基础,“平常”到我们已经忽略了技法的存在。

我们可以想一想,这样的印有实用价值吗?没有,但它却可以直抵作者内心,让作者获得心灵上的安静,在艰难的人生跋涉中获得精神世界暂时的平静,它能带来情绪价值,这已经足够!

第三方,赵之谦“男儿不生不成名身已老”。

又是一个月过去,生活情况没有丝毫改变,无奈的赵之谦,再读杜甫诗,他又刻了一方印——“男儿生不成名身已老”,他有点着急了,岁月忽忽,人生易老啊!

这句诗,出自杜甫的《乾元中寓居同谷县,作歌七首》,那时的杜甫,“三年饥走荒山道”,身怀报国之心,却只能在荒山道上颠沛流离,这与赵之谦当前身处乱世的处境十分相像(一个是“安史之乱”,一个是“太平天国”,都是“内乱”)。

借诗咏志,借印抒怀,赵之谦用自己擅长的篆刻表达了自己的情怀。

技法上有没有可说之处呢,有,因为这方白文印中的字都是手写篆书,有大量的弧线和曲线,由此形成大量的不规则留红,为了消除章法上的不安定,他为这方九字印加了均分界格。这也是“平常手段”,但却恰到好处地表达了作者“乱中求治”的情绪。

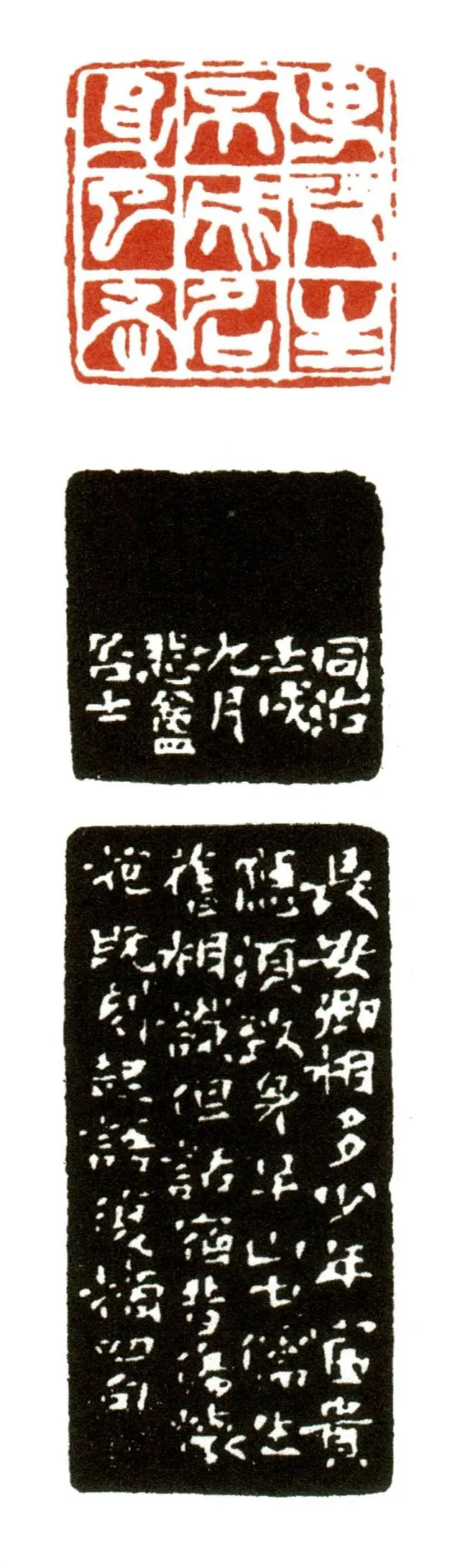

第四方,赵之谦“石阙生口中”。

赵之谦是悲剧时代的悲剧人物,因此他自号“悲庵”。1863年,赵之谦已经来到京师,他在这里除了在艺术上获得巨大成就外,于仕途上一无所获,于是当他的《补访碑录》辑成之际,他刻了这方印,“石阙生口中”,这句话出自《读曲歌·奈何许》,这是南北朝时期的一首乐府民歌,全诗为“奈何许, 石阙生口中,衔碑不得语。”歌里的“碑”谐音的是“悲”,石阙生在口中,寓言“含悲”,“不能语”,赵之谦的人生志向是走向仕途,报效国家,可是在同治朝,慈禧已成为当权者,赵之谦这样的艺术家型人物,是不可能走向治国的重要岗位的,他只能“心中含悲”,沉痛不语,说什么呢,既不能说,也不敢说,一腔悲痛,凝结成他的《补环宇碑访录》,他只能沉浸金石,静下心来,做点学问吧。

这方印的印式是古玺印式,印内细细的文字断点格外多,甚至显得些模糊了,断断续续的文字线条被框在粗重的边框之内,仿佛老赵脸上残存的泪斑。章法上也不是一无可说,比如“石”与“口”“中”方框几何形的左右呼应,但这只是他再平常不过的技法手段。

重要的,是他想表达的情感,他借古歌的酒杯,浇洗的,是他心中郁积的块垒,是与他的人生切切相关有内心情感,或许凭籍这方印,他在心理上获得了某种程度的安慰。

第五方,赵之谦“如愿”。

刻这方印时,是同治三年,即1864年,赵之谦36岁,前一天除夕夜,他收到了好友沈树镛(字韵初)的消息,说已经得到了搜求已久的《熹平石经》宋拓本(一说是残字),这是沈树镛历经一年风雨寒暑的搜求成果,嗜好金石的好友终于“如愿”了,于是,在大年初一,新年的第一天,赵之谦刻了这方印,既祝贺友如愿以偿,是贺礼,也祈求上苍能让自己在新的一年心想事成,所求即所得,能够万事“如愿”。

这是金石好友之间表达情意的一方印,当然浓缩了朋友之间深切的友情。

技法上,这是用古玺印式的旧瓶,装入了小篆的新酒,演化成了前所未有的艺术精品,以元朱文之“里”,配以三晋小印的“表”,达成了既庄重典雅又新颖活泼的崭新样式,投入这方印的,是赵之谦为朋友同欢同庆的欣喜情绪,因此,我们看这方印里的文字婉转流畅,如丝带当空飞舞,仿佛在诉说他的愉悦与欢快。

你看,篆刻是可以当作贺礼的,是可以传情达意的。

第六方,赵之谦“餐经养年”。

1864年,36岁的赵之谦客居京师,仕途无望。36岁,是“本命年”,旧式的男人容易在“本命年”时盘点总结自己,这时的赵之谦虽有若干好友在侧,身边却无一亲人,这终究让他在上元佳节想到了他已经隔世妻子和女儿。他刻了“餐经养年”四字印,既与失望的自己达成心理上的和解,又为在另一个世界的妻女们祈福,希望他们“苦厄悉除,往生净土”。

赵之谦的志向不是成为艺术家,这我们是知道的,他曾经在《二金蝶堂印谱》成谱时明确表达过他一生的志趣,认为成为艺术家是“于父母生我之意大悖矣”,他更想成为治世名臣,而不愿成为艺术家,但现实残酷,他所处的时代,正是整个中华民族饱受屈辱的时代,整个国度风雨如磐,他只是其中的乱世中的飘零一叶。

技法上,这方印看似满白,但却于端正之中求欹斜,于满白中求疏密,那些惯用的技法手段,在36岁的赵之谦心中手上,已圆融贯通,他可以随心所欲地表达了。

所以,我们看他信佛,祈求现世安稳,修来世通达,求得心理的安慰,这是他于无可奈何之中能寻找到的唯一情绪出口,他选择以篆刻来表达。

还有许多精彩的篆刻作品我们不曾提及(比如“不为五斗米折腰”,“不见是而无闷”等),但比仅只这些已足见篆刻对于赵之谦来说,决非仅只实用而已。

那么是不是只有赵之谦这样呢?显然不是,只要我们稍稍一回想,就会想起吴昌硕的三方“一月安东令”,这是对人生的记述,同样的内容,吴昌硕大师刻了三方,足可以做技法参考了。

还有以前读印文章里提到过的“弃官先彭泽令五十日”,高凤翰的“丁巳残人”,吴让之的“画梅乞米”,来楚生的“换了人间”……也是这样的作品。太多了,如果你翻翻名家印谱,每个著名印家,似乎都可以找到这样的作品。本文不再一一列举。

篆刻是独特的艺术形式,它有特有的技法,特定的形式,这可能决定了它有本身的局限性,但它与书法、绘画、雕塑、文学等艺术形式一样,同样可以抒发人们内在心声,只是曲调独特。它精雕细刻的创造性作品更见沉静(这一点,或许优于其他艺术形式),更加深入人心。

在独有的艺术形式里,作者经过词句的选择,字法的斟酌,篆法的设计,章法的安排,以刀法和残破等手段用心打磨出一方印,用它特有的形式来表达自己的情感、精神、经历、个性、思想,此外,同时还体现作者的道德、学问、才气、志趣、审美追求等等。

我们在篆刻作品中虽然不能看到创作者的五官外貌,却可以感受到创作者的人格魅力与人文素养。

那么,本文开头的问题就有了答案,篆刻与书法一样,如文学艺术一样,它是表达人生的艺术,它远不止于刻几方名章、斋号章与收藏章那么简单,它是可以融入我们人生的艺术,我们可以借助篆刻倾诉衷肠,传递感情,表达志趣、书写人生,记述真我,如同我们日常写字、写文章一样,我们可以把我们的生活放在我们的作品里,如同赵之谦大师一样。

我们创作一方印,除了实用价值外,我们还要用我们手中的刀与石表达自己的情感、精神、个性、思想,这或许是篆刻艺术的终极目标。当然,这谈何容易,它可能需要我们一生的努力,但至少我们在出发时,要明白自己要去向何方。